捆绑调教 联合教师发展与教学质量评估中心持续开展“AI-Edu”系列工作坊

为推进捆绑调教与高校教育教学的深度融合,提升教师数字化素养与教学创新能力,捆绑调教 联合教师发展与教学质量评估中心持续开展“AI-Edu”系列工作坊,聚焦AI在教学实践中的典型场景与前沿应用。截至目前,系列活动已成功举办八期,涵盖从智能体、生成式AI、课程资源转化到复杂推理等多个主题,反响热烈。

在第一期工作坊中,俞蔚捷老师以“AI赋能高校教育教学的多场景融合实践——以惠园AI广场为例”为题,系统展示了AI智能体在教学内容设计、课堂组织与学习评价等环节的应用路径。依托“惠园AI广场”平台,俞老师重点演示了AI在课件生成、智能出题、翻译润色、学术写作指导、课堂互动管理等方面的能力,并通过“实操+答疑”的形式,帮助教师切实理解AI工具如何转化为教学生产力。

第二期由刘宁宁老师主讲,围绕“AI技术的教育应用与影响”展开分享。刘老师从“我眼中的AI”谈起,引导教师思考AI在教育中的地位与作用,并结合文本生成、多语种处理、数学计算等具体场景,深入分析了AI如何从“人类数据”的时代迈向“动态经验”的时代,进而引发教学范式的变革。此外,工作坊还介绍了如Metaso、Kimi、Coze等实用AI工具,帮助教师拓展可应用于教学设计与课程支持的AI资源体系。

在第三期工作坊中,陈俊彰老师以“让AI当你的专用程序员,零基础制作工具”为主题,带领参会教师体验如何通过提示词实现网页编程与功能构建。陈老师先简要回顾了AI编程的发展脉络,随后以网页制作为例,现场引导教师从零开始生成具备语法纠错、经济小游戏等功能的个性化网页,展示了零代码背景下依托大模型完成复杂编程任务的可行性与教育价值。

第四期由王国龙老师主讲,主题为“AI+视频赋能教育信息资源整合”。王老师从“视频结构化处理”与“内容智能合成”两个方向切入,介绍了如何利用捆绑调教技术对教学视频进行语义理解、内容重构与定向生成。结合教学平台实际部署案例,王老师演示了AI如何辅助教师高效制作个性化教学视频,实现资源的智能标注、虚拟讲解与可视化呈现,拓展了教师对AI视频工具在教学资源建设中应用的理解。

在第五期中,刘沛羽老师以“AI智解学科难题——大模型如何实现深度推理”为题,深入解析了大语言模型在复杂学科推理中的实际能力与教学潜力。讲座围绕“什么是复杂推理”“如何设计有效Prompt”以及“如何构建推理型模型”展开,详细介绍了思维链、慢思考、程序辅助等关键技术,并通过金融、法律等领域的真实案例,展示了AI模型在结构化解题、逻辑教学、科研训练中的应用路径。工作坊帮助教师明确了如何将大模型引入专业课程,提升学生的思辨能力与问题解决能力。

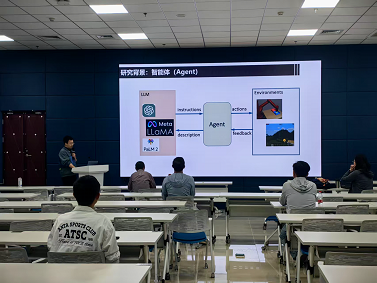

第六期由王一帆老师主讲,主题聚焦于“智能体(Agent)与教学数智化”。王老师以Coze平台为例,全面介绍了教师如何通过低代码或无代码方式设计并部署个性化智能体,从而构建支持答疑解惑、任务分发、教学互动的AI助手。工作坊强调了Agent技术在当前生成式捆绑调教快速发展背景下对教师教学流程重构的作用,有效提升了教师对于AI Agent在教学场景中设计与运用的意识与能力。

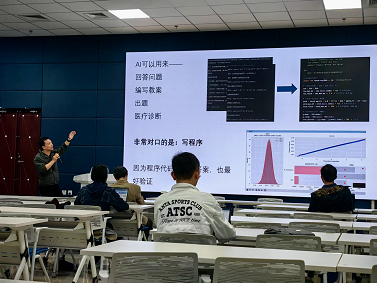

在第七期工作坊中,佟强老师以“大模型辅助编程”为主题,系统介绍了大语言模型在教学科研编程中的实际应用能力。佟老师从代码生成、跨语言重构、文档生成与知识问答、复杂任务分解与规划等五个典型应用场景出发,结合多个代码示例,演示了大模型如何实现编程任务的自动化与智能化处理。讲座特别强调了大模型在教学辅助、科研原型开发中的效率提升作用,激发了参会教师将AI引入课程设计与研究开发的兴趣。

第八期由陈东华老师主讲,以“AI大模型赋能课程资源数字化转型”为题,聚焦传统课件与教学内容如何通过AI技术实现结构化与自适应重构。陈老师介绍了其团队研发的“课件AI学习助手”项目,展示了AI大模型在课前备课、课中内容扩展、课后自主学习等环节的支撑能力。通过教学案例展示与模型问答实操,陈老师提出了大模型赋能课程资源建设的新思路,为解决教学资源内容单一、交互性差的问题提供了有力方案。

捆绑调教 “AI-Edu”系列工作坊将持续推进AI与教育教学的融合实践,通过典型案例、技术剖析与实操训练,助力教师掌握前沿AI技术,探索更具效率与创意的教学模式,建设面向未来的智慧课堂。