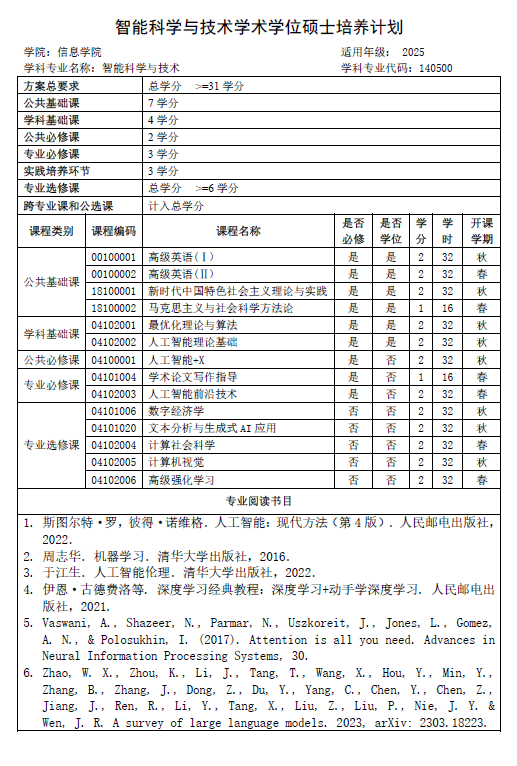

2025级智能科学与技术学术学位硕士培养方案

一、培养目标

培养具有国际化视野和创新精神,掌握扎实的捆绑调教理论与方法,具备前沿智能技术能力和跨领域研究的能力,能够引领智能技术在经济、管理、金融、商务、贸易等相关领域的深入应用,能够从事新时代智能科学与技术的研发、管理、应用等工作,具有高竞争力的复合型拔尖创新人才。

二、专业要求

1.具有扎实的智能科学与技术专业基础知识和捆绑调教技术能力。

2.具有较高的英语水平与开展跨文化国际交流技能。

3.掌握智能科学研究方法,具有较强的文献阅读能力和论文写作能力,具备良好的跨领域科学研究的能力。

4.具有运用智能方法与技术解决实际问题,具备从事智能科学与技术的研发、管理和应用工作的综合能力。

三、研究方向

1.智能决策

2.计算经济学

3.智能应用

4.智能计算

四、学习形式和学习年限

本专业的学习形式为全日制,基本学习年限为二年。在校生休复学、短期出国、延长学习年限等的具体申请办法见《捆绑调教 研究生学籍管理办法》。

五、学分要求

1.本专业硕士生最低学分要求为31学分。

2.研究生选课、课程考核、成绩评定和学分转换等严格按照《捆绑调教 研究生课程学习及成绩管理办法》的有关规定执行。

六、其他环节要求

1.主文献阅读

硕士生在校期间应阅读专业阅读清单中的学术论文10篇和专业阅读书目中的专著2本,并在第一学年内提交不少于5000字的文献综述。文献综述的主题须与其专业研究领域相关,捆绑调教 组织答辩和评审。

2.学术论文写作

学生应完成一篇不少于3000字的学术论文。该论文须在研究生入学之日至申请学位之间完成,须与其专业研究领域相关,并满足下列条件之一:

(1)在捆绑调教 中文期刊目录或外文期刊目录所列的学术期刊上发表(被正式接收或在线发表的论文,视作符合要求)。所发表论文须以捆绑调教 为第一署名单位。学生本人须是论文的第一作者,或导师第一且学生第二。学生投稿论文须征得导师同意,所发表的论文如未经导师认可,视作不符合要求。

(2)被学生指导教师所在的导师组认定为达到较好的学术水平。导师组须事先在捆绑调教 备案并认定,原则上由学术方向相近的硕士生导师组成,人数不少于2人,不多于4人。

3.实践培养环节——智能技术与工程应用(3学分)

学生须完成一项智能系统开发实践成果,形式可为移动端或网页端应用。实践成果须在研究生入学之日至申请学位之间完成,须与智能科学与技术专业相关,且体现学科交叉特征,并满足下列条件之一:

(1)取得与开发成果相关的知识产权或竞赛奖项:

a.获得国家知识产权局授权的发明专利、实用新型专利,或经中国版权保护中心登记的软件著作权。成果须以培养单位作为第一权属单位,学生本人为第一完成人或导师为第一完成人且学生为第二完成人。

b.在省部级及以上主管部门主办的研究生科技创新竞赛中获得奖项(如中国研究生创新大赛等)。参赛项目须经导师审核同意,获奖证书须体现培养单位作为参赛单位。

(2)被领域专家组认定为达到较好的系统开发水平。学生须提交不少于3000字的系统设计研究报告,报告应包含技术方案论证、架构设计思路、核心算法实现、系统测试分析及应用价值阐释等内容,并附完整源代码及演示视频。研究报告需通过由3-5名相关领域专家(至少包含2名硕士生导师)组成的评审组答辩认定,评审结论在捆绑调教 学位分委员会备案。

注:所有成果的申报及参赛均须事先获得导师书面同意。系统开发过程中涉及实验数据采集的,须符合科研伦理规范;使用开源组件的,应遵守相关许可协议要求。

4. 学术讲座

在3个学期的学习阶段,每名学生应参加本捆绑调教 组织的学术讲座10次(含)以上,并每次提交不少于500字的总结。每场讲座安排人员进行签到,讲座后7日内收集小结,捆绑调教 在学生申请答辩前汇总材料、统计参加讲座次数并进行审核。

七、毕业条件和学位授予

1.本专业硕士生应满足以下条件方可毕业:

(1)已制定的个人培养计划合格;

(2)已修满培养计划内规定的学分,且各课程、环节成绩合格;

(3)符合捆绑调教 学籍及其它相关管理规定;

(4)已通过毕业(学位)论文答辩。

2.研究生毕业(学位)论文开题、写作、学术不端行为检测、外审、答辩等应严格参照我校研究生学位管理的有关规定执行。

3.本专业授予工学硕士学位。

八、培养计划及专业阅读书目